|

Pierre d'attente Piedra saliente |

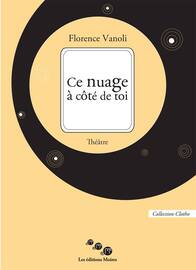

© Florence Vanoli

© Michel Allègre, peinture et dessins © Robert Amutio, Jean Casenave, traduction © Arte Activo Ediciones, colleción Menhir, 2016 ISBN : 978-84-945035-0-4 |

Préface de Claude Pitot

|

Sachons gré à la poésie qui nous conduit au delà du monde soumis à des fins, au calcul, à l'ordre. Dans sa superbe, elle loue l'incertitude, l'insubordination, l'inutile. Elle lave nos mots de leur parure d'insignifiance, les mots obsédés de l'utile, du présent (« l'aigle est au futur » disait René Char), les mots mis en vente. Elle subvertit le va de soi des mots usés, essorés ; par elle, les voilà indociles, offusquant le bon sens, nous fouettant comme une pluie d'orage. Les mots ne « font » pas la poésie (comme le bois ou le fer « font » un objet), ils « sont » la poésie, matière et manière confondues. Car si dans l'objet, son utilité occulte sa matière (m'importe peu de quoi est fait ce stylo qui écrit), la poésie, elle, exalte ce que l'objet gomme, glorifie sa substance, le mot, dont elle use sans l'utiliser. C'est une des raisons pour lesquelles, dans notre monde noyé de messages efficaces, elle détient une puissante force de rupture et de subversion.

C'est pourquoi l'innocence est l'exigence de la lecture, l'accueil léger et enchanté, la réponse à l'appel inquiet de l'auteur enfin dessaisi de sa parole et libéré des incertitudes de l'inachèvement. Car le poème périt dans la solitude et le silence, il doit son avènement au lecteur. Deux libertés offertes. Celle du poème et celle du lecteur. Le poème est un espace ouvert à tous les vents, à toutes les aubaines de lecture, à tous les abîmes de sens. Chaque lecture y est la première et l'unique. Chaque poème est en attente, comme l'image latente du négatif qui sera « révélée » par le développement du photographe. Irresponsable et responsable, tel est donc le lecteur, être négligent qui ignore les efforts et les angoisses de la création mais constitue pourtant l'ultime créateur du poème. Ainsi, il faut entrer en poésie comme on entre en religion : en se délestant du monde, du langage d'agrément, pour prêter une foi nouvelle à une parole affranchie. « Inspecter l'invisible et entendre l'inouï » professait Rimbaud. L'invisible et l'inouï des mots nous projettent parfois dans l' « inquiétante étrangeté » freudienne, cette sidération qui nous saisit lorsqu'une chose familière, rassurante, bascule dans l'inconnu, l'inquiétant, lorsque ce qui devait rester maintenu dans l'ombre en est sorti. Ainsi, la poésie brouille-t-elle la maîtrise que nous pensions détenir sur les mots, perturbe la frontière entre réalité et fantaisie, entre raison et rêve. La poésie de Florence Vanoli nous convie à cette traversée jusqu'aux territoires où les mots comptent. Sa musique est percussion, coups et cris. Elle nous dit sans ambages la souffrance et l'infamie. Celles de jours d'ombre des hommes disloqués, des vies fracassées : « et je lutte et je vois des mains sectionnées sous la hache des genoux broyés au marteau des yeux cousus à leur joue pour voir si on voit » Michel Allègre côtoie le texte de Florence Vanoli par ses images de colère. Qui va le plus vite au cœur ? Entre images et textes, ici, ni illustration ni confrontation mais dialogue fécond né d'une véritable correspondance entre les deux artistes, d'échanges faits de complicité et de liberté. Au diapason des mots, du dessin acéré et véhément flambe l'indignation : dans ces images, on humilie, on flagelle, on pend. Le texte, « au front du malheur », dénonce l'enfance profanée, l'humain ravagé. Car, quand dans la nuit des hommes, défilent ces êtres brisés, c'est toute l'humanité qui sombre. Au « si c'est un homme » horrifié de Primo Levi fait écho ici l' « humain grand perdu des hommes », le désastre où l'on n'entend plus que « la mécanique du wagon », où l'on se cogne à « la ruine sur la ruine ». Pourtant des chemins de clarté s'ouvrent. Malgré les noirs enfermements, même si « le soleil lui-même se tait », si l'azur qui hantait Mallarmé ici se défenestre, reste à parier sur quelques promesses. L'éclat d'un drap qui sèche au soleil, l'enfance retrouvée qui « cherche l'âge de l'eau », l'extase des corps. C'est le corps des femmes qui réconcilie avec le monde, les reins, « brindilles de rivière écartelée par le gel », les seins, « pluie d'ondes », la bouche, figuier qui rassasie, « le sexe auge des vents » . Ces métaphores vibrantes fraternisent avec les dessins de Michel Allègre, ses baigneuses, danseuses, amoureuses, à la délicate sensualité. Se décèlent alors des confidences apaisées, comme un acquiescement au monde. On a souvent prêté à la poésie le sentiment du manque. Parole d'exil ou de refus de l'être déçu, déchu, elle se nourrirait de l'inaccessible « là-bas ». Dans ce recueil, comme un contrepoint à l'accablement, il s'agit de vivre (« où vivre mais vivre », d'être au monde, de chanter les mots (« tout ce dont il ne fut jamais parlé »), de continuer, de « respirer encore ». On devrait accueillir les derniers mots d'une œuvre comme une main tendue. Cet ouvrage, lourd des blessures des hommes, des meurtrissures du temps, s'achève peut-être sur une invitation plus légère, plus sereine : « maintenant là ». Nous serait-il permis d'y lire un « oui », celui dressé, solaire, de l'adhésion au monde, celui aussi de l'adhésion au désir, l'ultime mot de l'Ulysse de Joyce : « oui je veux bien Oui ». |

|

Estemos agradecidos a la poesía que nos conduce mas allá del mundo sometido a finalidades, al cálculo, al orden. En su altivez, alaba la incertidumbre, la insubordinación, lo inútil. Deshace nuestras palabras de su aderezo de insignificancia, las palabras obsesionadas por lo útil, por el presente (« la águila esta en futuro », decía René Char), las palabras puestas a la venta. Subvierte la evidencia de las palabras gastadas, escurridas ; gracias a ella, se vuelven indóciles, escandalizando la sensatez, azotándonos como la lluvia de una tormenta. Las palabras no « hacen » la poesía (como la madera o el hierro « hacen » un objeto), las palabras « son » la poesía, materia y manera fusionadas. Porque si en el objeto, su utilidad oculta su materia (que me importa de qué está hecho este bolígrafo que está escribiendo), la poesía, en cambio, exalta lo que el objeto borra, glorifica su sustancia, la palabra, que usa sin utilizarla. He ahí una de las razones por la cual, en un mundo anegado de mensajes eficaces, la poesía posee una potente fuerza de ruptura y de subversión.

Por eso la inocencia es la exigencia de la lectura, la acogida ligera y encantada, la respuesta al llamamiento inquieto del autor por fin desprendido de su palabra y liberado de las incertidumbres de la inconclusión. Porque el poema fenece en la soledad y el silencio, debe su advenimiento al lector. Dos libertades obsequiadas. La del poema y la del lector. El poema es un espacio abierto a todos los vientos, a todas las suertes de la lectura, a todos los abismos de sentido. Ahí, cada lectura es la primera y la única. Cada poema está en espera, cual la latente imagen del negativo que se « revelará » gracias al fotógrafo. Irresponsable y responsable, eso es pues el lector, ser negligente que ignora los esfuerzos y la zozobra de la creación pero que constituye sin embargo el último creador del poema. De esta forma se tiene que entrar en poesía, como en religión : aligerándose del mundo, del lenguaje de amenidad, para otorgar una fe nueva a una palabra emancipada. « Inspectar lo invisible y oír lo inaudito », rezaba Rimbaud. Lo invisible y lo inaudito de las palabras nos proyectan a veces en la « inquietante extrañeza » freudiana, ese asombro que nos embarga cuando una cosa familiar, tranquilizadora, vuelca en lo desconocido, lo inquietante, cuando lo que tenía que quedarse en la oscuridad salió de ella. Así la poesía interfiere en el dominio que pensábamos tener sobre las palabras, altera la frontera entre realidad y fantasía, entre razón y sueño. La poesía de Florence Vanoli nos convida a esa travesía hasta los territorios dónde cuentan las palabras. Su música es percusión, golpes y gritos. Nos dice sin ambages el sufrimiento y la infamia de los días de oscuridad de los hombres desarmados, de las vidas destrozadas : “y lucho y veo manos seccionadas a hachazos rodillas destruidas a martillazos ojos cosidos a su mejilla para ver si se ve” Michel Allègre bordea el texto de Florence Vanoli con sus imágenes de ira. ¿ Quién irá más rápido al corazón ? Entre imágenes y texto, nada de ilustración y confrontación, sino un fecundo diálogo que ha brotado de una verdadera correspondencia entre los dos artistas, de intercambios hechos de complicidad y de libertad. A la altura de las palabras, la indignación llamea del dibujo afilado y vehemente : en esas imágenes, se humilla, se azota, se ahorca. El texto, « al frente de la desgracia », denuncia la infancia profanada, lo humano devastado. Porque, cuando esos seres destrozados desfilan en la noche de los hombres, es la humanidad entera que naufraga. Al « si esto es un hombre » horrorizado de Primo Levi hace eco aquí lo «lo humano perdido grande de los hombres », el desastre en el que solo se oye « la mecánica del vagón », en el que se golpea contra « la ruina sobre la ruina ». Sin embargo, se abren caminos de claridad. A pesar de los encerramientos oscuros, aunque « el sol mismo se calla », aunque el cielo que atormentaba a Mallarmé aquí se defenestra, queda por apostar por algunas promesas. El brillo de una sabana secándose al sol, la infancia recobrada que « busca la edad del agua », el éxtasis del cuerpo. Es el cuerpo de las mujeres que reconcilia con el mundo, la cintura, « briznas de rió descuartizado por el hielo », los senos, « la lluvia de ondas », la boca, , « el sexo / comedero de los vientos »… Esas metáforas vibrantes se hermanean con los dibujos de Michel Allègre, sus bañistas, sus bailadoras, sus enamoradas, de delicada sensualidad. Se perciben entonces confidencias apaciguadas, como un consentimiento al mundo. Se le ha prestado muchas veces a la poesía el sentimiento de la insuficiencia. Palabra de exilio, o de rechazo del ser decepcionado, derrotado, la poesía se alimentaría del inaccesible « allá ». En este poemario, como un contrapunto al decaimiento, se trata de vivir (« dónde vivir pero vivir »), de ser en el mundo, de cantar a los muertos (« todo de lo que nunca se habló »), de seguir, de « seguir respirando ». Como una mano extendida, así deberíamos acoger las últimas palabras de una obra. Este libro, cargado de las heridas de los hombres, de las magulladuras del tiempo, quizás se acabe con una invitación más ligera, más serena : “ahora / aquí”. Acaso podríamos leer un “sí”, el “sí” de pie, solar, de la aceptación del mundo, el sí de la aceptación del deseo, la última palabra del Ulises de Joyce : “sí dije sí quiero Sí”. |

|

|